La Grotta delle Capre

La Grotta delle Capre è la più famosa e visitata fra le grotte del Circeo insieme alla Grotta Guattari, si trova nel versante meridionale del promontorio del Circeo in località Quarto Caldo.

Appena entrati ci si trova al cospetto di un maestoso salone a forma di cupola alto oltre 15 metri. La grotta presenta alcune prosecuzioni: un cunicolo sul fondo del salone, tra pareti bianche, prosegue per circa trenta metri di lunghezza sino ad ambienti sempre più ridotti. Un secondo ramo parte con un passaggio basso sul lato destro del salone; un terzo, infine, con una rampa accanto all'ingresso.

Anticamente l'antro era conosciuto come Grotta della Maga, nel quale la leggenda antica vuole che la Maga Circe elaborasse i suoi incantesimi [1].

La grotta veniva descritta come un riparo ampio e profondo, utilizzato dai pastori per proteggere le capre durante i periodi di pioggia o nelle ore notturne. Tuttavia, è difficile comprendere come le capre potessero accedervi, dato l'ingresso piuttosto complicato.

Una recente scoperta, frutto di uno scavo clandestino, ha portato alla luce lo scheletro di un bambino custodito all'interno di un'anfora romana. Questo tipo di sepoltura, detto enchytrismòs, veniva praticato per inumare i bambini e consisteva nel deporre il corpo in posizione rannicchiata all'interno di un vaso in terracotta, detto pithos.

Il pithos veniva deposto in un anfratto di roccia, ricoperto da un cumulo di pietrame, spesso visibile sulla superficie del terreno.

A Roma, durante l'epoca repubblicana, era comune la pratica dell’incinerazione, che continuò sino all’Alto Impero (I-II secolo d.C.), quando venne progressivamente sostituita dall’inumazione, influenzata dalle religioni orientali e dal cristianesimo. Questo collocherebbe i reperti, in una prima ipotesi, al III-IV secolo d.C., sebbene non sia da escludere una datazione più antica, di epoca fenicio-punica o addirittura preistorica.

Il compianto prof. Marcello Zei, durante una campagna di scavo in questa grotta, recuperò altri due scheletri, anch'essi appartenenti a bambini. Tali resti vennero portati alla luce presso la rampa dell'ingresso a sinistra ove giace uno smottamento di terra. Anche questi scheletri furono inumati nello stesso punto con la pratica dell’enchytrismòs. Probabilmente la grotta conserva ancora altre sorprese archeologiche e si auspica un intervento della Soprintendenza per chiudere temporaneamente il sito affinche si avvii al più presto una campagna di scavi.

La grotta rappresenta una significativa testimonianza della trasgressione tirreniana avvenuta durante l'ultimo interglaciale. Le variazioni del livello del mare, causate dai cambiamenti nel volume dei ghiacciai, hanno influenzato l'evoluzione della cavità in risposta alle mutevoli condizioni ambientali.

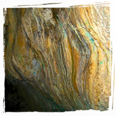

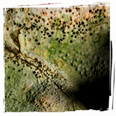

Sulle pareti della Grotta delle Capre sono ancora visibili i fori praticati dai litodomi, molluschi marini che si rifugiano nelle rocce dure scavandole con una secrezione acida. I fori dei litodomi si trovano sia nelle grotte situate a 23 metri di altitudine, sia su quelle a 8, 4 e 3 metri sopra il livello del mare. Questo ha permesso di stabilire il periodo di massima immersione e di calcolare un incremento medio del fenomeno di due centimetri all'anno, sia in fase di innalzamento che in fase di abbassamento.

All'interno della grotta è visibile la stratigrafia dello scavo compiuto dal Prof. Alberto Carlo Blanc quando nel 1936 portò alla luce 12 strati di terreno. Nel quinto livello sono stati ritrovati resti di fauna tropicale, come l'ippopotamo. Risalendo gli strati dal basso verso l'alto, i segni di animali adattati a un clima caldo scompaiono, lasciando il posto a fossili tipici di climi rigidi: un chiaro segno dell'arrivo della glaciazione.

Durante l'ultimo periodo interglaciale il livello del Mediterraneo era di circa 10-15 m più elevato di oggi: quel mare ricopriva una buona parte dell'attuale Agro Pontino e circondava il Monte Circeo, escavando sui suoi fianchi tutta una collana di grotte litoranee e lasciando sul fondo di esse spiagge marine contenenti molluschi che oggi non vivono più nelle nostre acque, e sono confinati alla costa dell'Atlantico tropicale. Nell'interno delle grotte del Monte Circeo sono ben visibili le tracce di quest'antica linea di riva marina, sotto forma di solchi di battigia, scavati sulle pareti rocciose, e di perforazioni di datteri marini, fino a circa 10 m di altezza [2].

1. Descrizione Topografica di Roma e Comarca, 1864

2. Carlo Alberto Blanc, Sapere, 1939

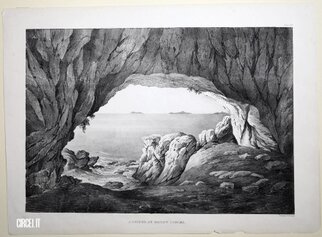

La Grotta delle Capre nell'800 [1]

di Giuseppe Capponi

A poca distanza dalla torre del Fico, girando le falde del Circeo, che s'innalza a picco come una grande penisola tra la pianura ed il mare, si trova una bellissima grotta la quale viene appellata Grotta delle Capre, essendo l'accesso difficilissimo, ed è anche pericoloso in qualche punto, per gli erti scogli, che la circondano, e sotto ai quali l'occhio viene spaventato dalle onde del mare spumante, il di cui livello si è abbassato di molto conoscendosi tuttora dalle corrose pareti della stessa grotta ove anticamente l'acqua giungeva.

A poca distanza dalla torre del Fico, girando le falde del Circeo, che s'innalza a picco come una grande penisola tra la pianura ed il mare, si trova una bellissima grotta la quale viene appellata Grotta delle Capre, essendo l'accesso difficilissimo, ed è anche pericoloso in qualche punto, per gli erti scogli, che la circondano, e sotto ai quali l'occhio viene spaventato dalle onde del mare spumante, il di cui livello si è abbassato di molto conoscendosi tuttora dalle corrose pareti della stessa grotta ove anticamente l'acqua giungeva.Essa ha un aspetto veramente magico ed imponente in forma di Panteon, la cui estensione è di palmi 125 in largo e 208 in lungo, ed ha una altezza sufficiente per poter coprire un bastimento. Le interne sue pareti si sono ornate da molte stalattiti rappresentanti varie figure di uomini, di paesaggi, ecc... formatisi naturalmente con lo sgocciolare dell'acqua, che filtra dalla volta, mista a sostanza calcarea. Dal primo ambiente di questa caverna si accede ad altro più piccolo in forma di corridoio naturale, che penetrando nell'interno del monte da comunicazione ad altra profonda grotta, nella quale volli io introdurmi vari anni addientro in compagnia di alcuni miei amici; e quidati dalla luce di varie torcie accese la percorremmo sino ad un certo punto, da dove non volemmo proseguire temendo essere offesi da qualche serpente o altro animale solito a nidare in qualli solitari ed oscuri antri. Chiunque imiterà il mio esempio vedrà un opera della natura molto singolare, e posso accertare i lettori (fidato anche sulle narrative di vari viaggiatori) essere questa una delle più belle e magnifiche grotte naturali che esistono in Italia.

Al di la della Grotta delle Capre, e camminando nella direzione del fortino nominato Cervia (dalla tradizione che in quelle vicinanze si recassero a dissetare i cervi scendenti il monte) si trova un'altra maestosa spelonca nella quale devesi accedere dalla parte del mare e col mezzo di un naviglio. Essa prende il nome di Grotta dell'Impiso da una deposizione di stalattiti, che riunitesi in forma di un tronco sospeso alla volta, ha molta somiglianza colla figura di un uomo a testa in basso.

1. Giuseppe Capponi, Il Promontorio Circeo, 1856

2. Litografia in bianco e nero, Edward Dodwell, 1830 ca.

3. Realizzazione fotografica e ricerca storica, Carlo Gallone

agg.1 25.06.2004 - 23 settembre 2024 | agg.6